|

山奥遺跡

◆所在地:四日市市大矢知町・羽津 |

|

蒔田城跡 ◆所在地:四日市市蒔田2丁目 |

|

藩校興譲館跡 ◆所在地:四日市市大矢知町 |

|

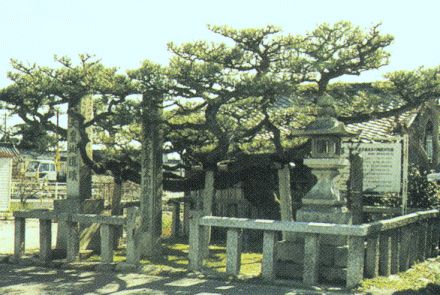

天武天皇迹太川御遥拝所跡

◆所在地:四日市市大矢知町1714 昭和16年5月21日県史跡指定 |

|

五島製糸場跡(亀山製糸五島工場) ◆所在地:四日市市垂坂町 |

|

旧大矢知村役場跡 ◆所在地:四日市市大矢知町1270 |

|

鏡ヶ池跡(笠取り池) ◆所在地:四日市市蒔田1丁目 |

|

大矢知山畑遺跡

◆所在地:四日市市大矢知町 |